Судьбы фронтовиков в письмах к Шолохову

В этом году страна будет праздновать 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Подвиг советского народа бессмертен, священна память об этой войне.

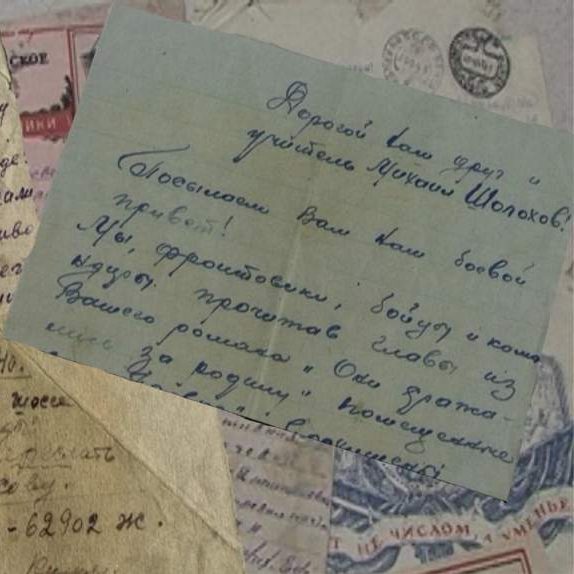

Бесценными свидетельствами событий тех лет являются письма фронтовиков, которые дают возможность прикоснуться к истории, взглянуть на войну глазами её участников.

В фондах музея-заповедника, в личном архиве Михаила Александровича Шолохова хранится большое количество писем участников Великой Отечественной войны. Это и эмоциональные письма-отзывы на шолоховские произведения и их экранизации, отклики на выступления писателя на партийных и писательских съездах, проникновенные письма-исповеди о пережитых ужасах войны, просьбы о помощи.

Письма в шолоховский дом шли нескончаемым потоком. Послания фронтовиков были особенно дороги Михаилу Александровичу. Светлана Михайловна Шолохова, старшая дочь писателя, вспоминала: «Он всегда очень трогательно, с огромной любовью и уважением относился к солдатам. Если письмо было от солдата, то ясно было, что просьба его будет по возможности выполнена». Откликаясь сердцем на шолоховские строки, бойцы и в годы Великой Отечественной, и в послевоенное время обращались к любимому писателю как к доброму товарищу, слово которого помогало в трудную минуту, укрепляло дух, вселяло уверенность в победе.

Шолохов был близок и дорог русскому солдату, поэтому фронтовики и писали Михаилу Александровичу, испытывая потребность рассказать о пережитом, увиденном, о том, что нельзя забыть и вычеркнуть из памяти. В писателе бойцы видели не только свидетеля и участника войны, но и её летописца – человека, который честно и без прикрас пишет о войне, пишет просто и понятно, в деталях показывает фронтовую жизнь, понимает душу солдата.

Шолохов говорил: «Наш народ заплатил за Победу тяжкой ценой. <…> Об этом забывать нельзя. И чтобы крепко помнились суровые испытания, выпавшие на долю нашего народа в годы борьбы с гитлеризмом, надо многое делать. В том числе и писать правдивые книги о войне». Работая над образами своих героев, писатель считал необходимым «передать движения души народной, все оттенки чувств – от материнской скорби и горя до лютого гнева солдат, от глубокой печали и до победного торжества народа». С гордостью он говорил о русском солдате: «Сокрушить фашистскую машину могли только люди могучих характеров, неистребимого жизнелюбия, твёрдой уверенности в себе и в своём государстве».

В героях произведений Михаила Александровича фронтовики видели себя, своих боевых товарищей. В январе 1943 года капитан Н.И.Хондочий в письме делился с писателем своими впечатлениями от прочитанных глав романа «Они сражались за Родину»: «Читая, я вижу и вспоминаю: да, они были и есть сейчас между нами – эти наши славные люди: Лопахины, Звягинцевы, Лисиченко и другие. Они передо мной, они живут и сражаются. Кончатся битвы, а они будут жить. Я буду читать эту книгу и вспоминать Отечественную войну».

Многие из тех, кто остался в живых, считали своим долгом рассказать писателю не только о том, что видели, испытали, пережили сами, но и поведать о мужестве и самоотверженности боевых друзей, о тех, кто не дожил до Победы, остался на полях сражений. В письмах бойцы просили Шолохова написать в своих произведениях об их павших товарищах, чтобы имена эти жили в памяти народной, дошли до потомков.

В феврале 1962 года Михаил Александрович получил письмо из Могилёва от Тимофея Ивановича Кривоносова. О себе фронтовик написал мало: «Я рядовой совет-ский человек, работаю ст. экономистом в г.Могилёве (БССР). Люблю книги, прочёл все Ваши произведения, слежу за Вашей работой». В годы же войны Тимофей Иванович был членом подпольной группы, действовавшей против нацистов в оккупированном Могилёве. Он распространял агитационную литературу, занимался агентурной работой, сбором разведданных, был свидетелем и участником многих событий. Тем не менее, Кривоносов поделился с писателем не фактами из своей биографии, рассказал не о своей партизанской деятельности, а написал о двух случаях, никак с ним самим не связанных. Автор письма хотел, чтобы эти трагические истории остались в «копилке» писателя – «может быть, пригодятся в будущем».

Считая тему Великой Отечественной войны неисчерпаемой, Тимофей Иванович писал: «Многие факты героики, самоотверженности и благородства советских людей, проявленных во время войны, ещё не нашли отражения в нашей литературе, а некоторые остались даже не зарегистрированными в документах, обобщающих события тех дней.

А время уходит, в памяти людей стираются детали этих фактов, всё меньше и меньше становится тех людей – живых свидетелей и участников титанической борьбы нашего народа за Родину».

Это обстоятельство и чувство ответственности перед памятью погибших товарищей побудили фронтовика написать Шолохову. Из письма Кривоносова: «В Быховском районе Могилёвской области есть деревня Осовец. Эта деревня в годы войны находилась в зоне партизанской деятельности.

Летом 1943 г. в д. Осовец налетели фашистские каратели для расправы с жителями деревни. Каратели оцепили деревню, в одно место сгоняли её жителей, а дома поджигали. В толпе жителей деревни оказалась женщина, дом которой был рядом. Случилось так, что годовалый ребёнок этой женщины остался около дома, он плакал и звал мать. Женщина порывалась подбежать к ребёнку и взять его с собой, но эсэсовцы сбили её с ног и не выпустили из окружённой толпы. Один же эсэсовец подошёл к ребёнку, взял его за ножку, телом ребёнка проломал оконную раму и вбросил его в горящий дом.

Население деревни было загнано в овин и сожжено, а разбегавшиеся расстреляны. Убежать удалось только подростку Ефимову, который, будучи раненым, пробрался в Могилёв (место жительства семьи до войны) и рассказал нам трагедию в д. Осовец.

Спустя несколько лет мне привелось услышать об отце ребёнка, зверски убитого эсэсовцем. Звали его Николаем, фамилии, к сожалению, не помню. Во время уничтожения деревни он находился в партизанском отряде. Тяжело он переживал трагедию сына, семьи, односельчан. Он бесстрашно сражался с оккупантами.

Когда Могилёвская область была освобождена от оккупантов, партизаны вливались в действующую армию. Влился в армию и Николай – танкист по военной специальности.

В 1945 году часть, в которой находился Николай, с боями шла по Германии. Николай был командиром танка. Подразделение танков, после прорыва, стремительно шло вперёд. Входят в небольшую немецкую деревню. Жители этой деревни, вероятно от неожиданности, в панике суетились, а девочка 3-4 лет, перебегая улицу, упала перед мчавшимся танком. Николай приказал водителю остановить танк, сам выскочил из люка и поднял девочку. К нему, осиливая страх, подбежала мать девочки. Тут же раздалась автоматная очередь, и Николай был убит наповал, а девочка на его руках ранена.

В деревне оказалась группа фашистов, они-то и пустили по Николаю автоматную очередь. Танкисты расправились с фашистами, но Николай погиб».

Ещё одну фронтовую историю в 1983 году Михаилу Александровичу поведал инвалид войны Виктор Петрович Дементьев из Псковской области. О своей послевоенной жизни он написал коротко: «В н/время, несмотря на преследуемые недуги и предстоящую в ближайшем будущем очередную, из многих перенесённых, операцию, работаю, иначе нет смысла жизни. Образование 7 классов. Воспитав четверых детей и обогатившись семью внуками, живём вдвоём с супругой и осенью этого года будем отмечать 35 лет совместной жизни».

Остальное же письмо Дементьева было посвящено рассказу о его поисках следов одного из героев войны.

В 1944 году Виктор Петрович воевал в составе 898-го стрелкового полка 245-й Валгинско-Режицкой Краснознамённой дивизии, принимал участие в ожесточённых боях на псковской земле в попытках прорыва гитлеровской оборонительной линии «Пантера». Находясь на лечении в хирургическом полевом передвижном госпитале, Дементьев в одной из газет прочитал заметку о подвиге некоего старшины Байбородина: «В ней рассказывалось, как в одной из схваток с фашистами, взрывом у Байбородина оторвало ногу, но не покинул поле боя отважный воин, вместе с товарищами он продолжал бой. Очередным взрывом ему оторвало руку, и тут мужество и сила духа не оставило его. Лишившись руки, отважный русский богатырь стал брать оставшейся рукой гранаты и, выдёргивая чеку зубами, бросать их в наседавших гитлеровцев. Так он продолжал бой, пока не потерял сознание».

О дальнейшей судьбе героя Дементьеву было ничего не известно, хотя он и предпринимал неоднократные попытки отыскать следы Байбородина. Но Виктор Петрович не знал точно ни номера боевой части, где служил старшина, ни точной даты совершения подвига, поэтому попытки эти не увенчались успехом. Но даже по прошествии десятков лет мысль о необходимости отдать должное подвигу Байбородина не покидала Дементьева: «Он заслужил это своим мужеством, отвагой и силой духа и, наконец, тем, чем он пожертвовал ради матери-Родины в битве за её честь, независимость и свободу».

Не довелось Байбородину, пишет Дементьев, встретиться с известным писателем, который мог бы написать о его подвиге, как в своё время Борис Полевой написал об Алексее Маресьеве.

Автор письма обращается к Шолохову с просьбой не оставить этот случай без внимания и сделать всё возможное, чтобы имя мужественного старшины не было забыто.

Подвиг Байбородина не затерялся в истории, имя героя вписано в летопись великой войны. Дмитрий Фёдорович Байбородин, уроженец Вилегодского района Архангельской области, был комсоргом 235-го стрелкового полка 28-й Невельской Краснознамённой стрелковой дивизии. Воевал отважно, и словом, и делом не раз воодушевлял бойцов. Осенью 1943 года был представлен к ордену Красной Звезды.

В декабре 1943 года в боях у деревни Турки-Перевоз Псковской области Байбородин при отражении очередной атаки врага заменил погибшего командира роты и возглавил бой, проявив в нём бесстрашие и героизм. Именно этот эпизод и лёг в основу газетной статьи, которую читал Дементьев.

Противник, пытавшийся окружить наших бойцов, был остановлен. Отправленный в санчасть Байбородин, не приходя в сознание, скончался от полученных ран. За проявленный героизм он был награждён орденом «Отечественной войны II степени» посмертно. Имя Дмитрия Фёдоровича Байбородина было высечено на обелиске, установленном в 1944 году недалеко от деревни Турки-Перевоз.

О подвиге старшины помнили его сослуживцы, не раз рассказывали о нём на встречах ветеранов. В 1978 году вышла книга «В те грозные годы» Фёдора Яковлевича Лисицына, который в годы Великой Отечественной войны был начальником политотдела 1-й, а позднее 3-й ударной армии, защищал Москву, участвовал в штурме Берлина. В этой книге бывший агитатор 235-го стрелкового полка майор А.М.Бауров в деталях рассказал о подвиге комсорга Байбородина.

В 2010 году, к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, МУК «Вилегодская централизованная библиотечная система» издала книгу «Я войну великую вынес, как положено…», в которую вошли очерки, рассказы, зарисовки о вилежанах, участниках войны, напечатанные в разное время в районных газетах. В книге, среди более 300 имён фронтовиков, есть и имя Дмитрия Фёдоровича Байбородина.

Следующее письмо, датированное 1974 годом, ещё от одного участника войны – Юрия Ивановича Рябина из Московской области. Он воевал в партизанском отряде им.Н.А.Щорса Брестского соединения, был награждён орденом Красной Звезды, медалью «Партизану Отечественной войны I степени».

Но в письме Рябина не было ни слова о своих заслугах. С низким поклоном и безмерной благодарностью он писал Шолохову о спасшей его женщине – Анне Ивановне Савчик.

Когда началась война, Рябин служил в пограничных войсках, которые приняли первый удар немцев. Был ранен, в течение двух месяцев лесами пробирался к своим, добрался до деревни Любищицы Брестской области. Там его, полуживого, укрыла в своём доме Анна Ивановна. Из письма Юрия Ивановича Рябина: «У этой женщины было семь детей, я – восьмой. Вот она, не боясь немцев, выходила меня в течение года, и я ушёл в партизанский отряд им.Щорса, где и находился до прихода нашей армии в г.Брест. <…> Бесстрашная мать сберегла солдата от фашистов».

Все эти годы Юрий Иванович благодарил Анну Ивановну Савчик, писал ей письма, поздравлял с праздниками, дарил подарки, ездил в гости, но считал это недостаточным. Фронтовик обратился к писателю: «Нет такой благодарности, чтобы её как-то поднять, чтобы её все знали. Я этого не смогу. <…> Если Вы, Михаил Александрович, сможете написать хотя бы небольшую повесть об этой советской, бесстрашной женщине, готовой отдать даже свою жизнь за наших солдат, спасавших от палачей фашизма».

Это лишь три письма из множества, лишь несколько человеческих судеб. А сколько ещё подобных писем с историей подвига, жизни и смерти, с примерами мужества, стойкости и самоотверженности было на столе Шолохова. Каждое – живой голос из прошлого, частичка нашей истории, память о той войне, её героях и жертвах. Права забывать о них мы не имеем.

Пока мы помним, они живут. И годовалый малыш, зверски убитый эсэсовцем, и танкист Николай, спасший немецкую девочку, и мужественный старшина Байбородин, и простая женщина Анна Ивановна Савчик, выходившая раненого бойца, и миллионы других, известных и неизвестных героев той войны – пока мы помним, они будут жить.

А.Цыцура,

н. с. Государственного музея-заповедника М.А.Шолохова «Тихий Дон».

Быть в курсе событий Шолоховского района легко!

Подписывайтесь на наши страницы в ВК, ОК, Телеграм

Популярные новости Шолоховского района

Летела себе птица… Происшествие

Приём врачей Вёшенской поликлиники на новом месте